|

8/9

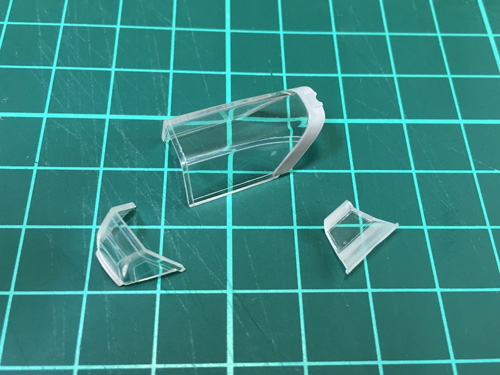

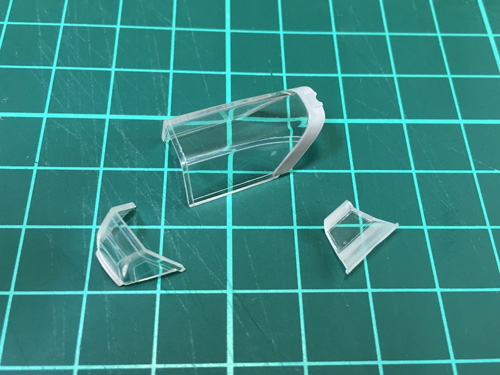

キャノピーの磨き完了。

風防パーツにクラックを入れてしまいテイク2。

初期型エルラハウベの為、フジミ(上面が平面になっているので、都合が良い)を流用。 |

|

洗浄パイプと、左舷エアスクープはプラ材より再現。

さて、シリカゲルを何で再現しようかな。 |

|

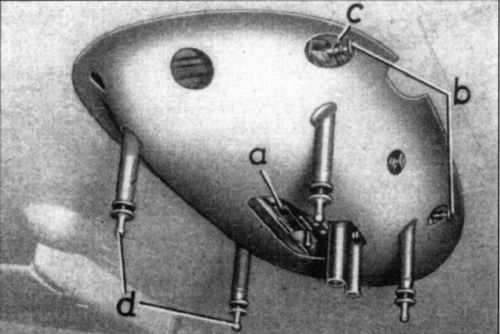

防弾ガラスはレベルG−10、暖気送風管はエデュアルドG−6より流用。

防弾ガラスは強度確保の為、機体側に接着。

実機の防弾ガラスの取り付け方法は、キャノピーフレームに4点付け。

暖気送風管の取り付けスペースがギリギリだが、実機はもう少し後ろで取り付け角度は垂直。 |

|

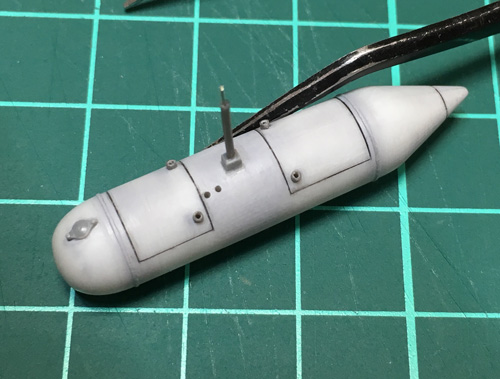

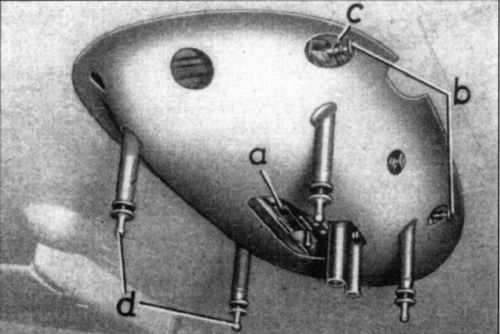

ラックはフジミを流用。

ラック開口部の形状は、手持ちの記録写真からは読み取り辛いので、マニュアル掲載の写真を参考にした。胴体に取り付けるピンを、伸ばしランナーで再生。

因みに、チェコのAvia S−199のラックは右舷に切り欠きがある。オリジナルパーツにみえるが、魔改造メッサーなので参考程度に留めた。 |

|

提供頂いた記録写真で、右舷ラック開口部にも切り欠きが確認できる。

シュペヒト機用のラックは増槽取り付け部をガッチリ固定したため、修正は困難なので保留。

次回の宿題ができたね。 |

|

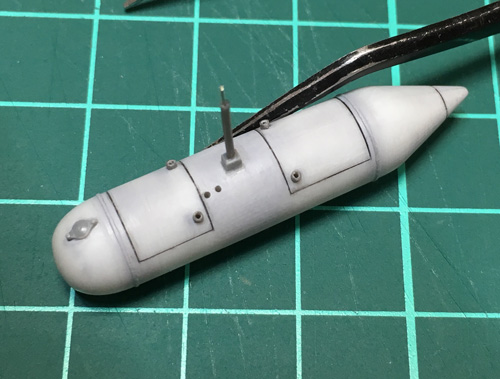

数年前に制作した180L増槽。当時、懸架方法が不明で300L増槽を参考にした。

トライマスター@D−9の250kg爆弾(2コ1)から削り出し。後ろのコーンは後付けなので、本体後端断面は○。 |

|

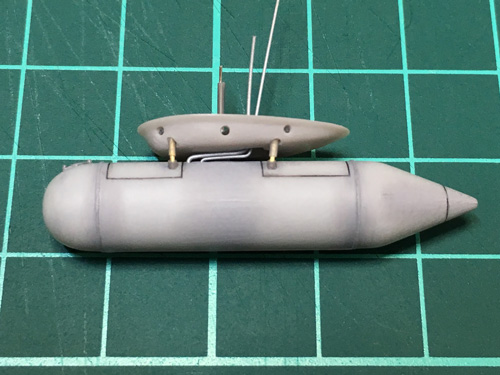

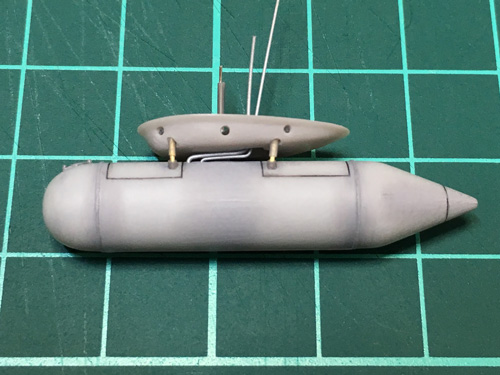

その後、金属製の画像を提供頂き修正をした。

180L増槽の懸架方法は、従来のバンドによる懸吊式では無く、増槽中央部に付いてあるリングによる直吊り方式。

今回はラック本体との接着面確保のため、リングは省略。

増槽&ラックの資料提供は、毎度のトイフェル氏 。>多謝 |

|

あと、増槽側の燃料パイプの位置が前に有り、辻褄が合わないが現物の通りにした。

因みに、阿部氏の図面(D−9)はプラスチック製で通常の位置、参考にした2本は金属製で前より。 これは何種類かあったのだろう。

そもそも参考にした増槽が、109&190に使用されたかは不明。 |

|

G−12で懸吊バンドが無いのは知ってはいたのだが、シュペヒト機は懸吊バンドに位置する部分に2本のラインが見えたので、懸架方法も2種類あると思い込んでいた。

再確認の結果、2本のラインは、たんなるオイル漏れと判断。 根拠は、バンドなら増槽の断面○に沿ってラインができるが、断面形状に沿っていない(下半分のライン)。

以上の事から、シュペヒト機も直吊り方式と判断した。省略予定だった溶接ラインも、ついでに伸ばしランナーで再現。 |

|

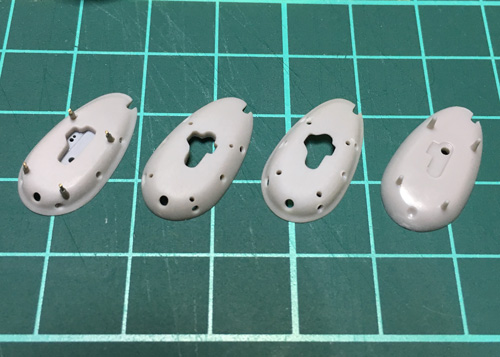

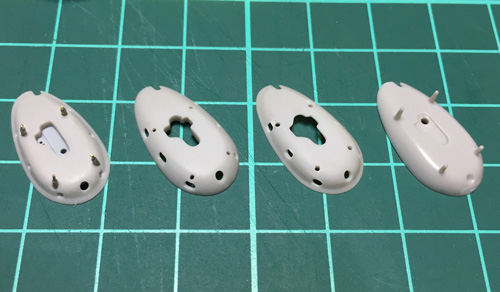

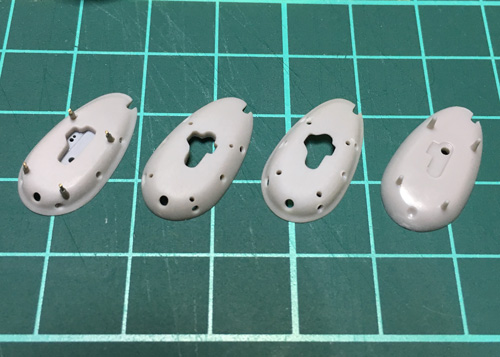

ラックあれこれ。

同一機種を組む場合、同じ小物パーツでも個体の思入れ度合いで作り込みも変える。

左からマニュアル図参考(シュペヒト機用)、記録写真参考(素組用)、記録写真参考(ラックのみ)、キットパーツ。

開口部形状は、記録写真をメイン(レストア機は参考程度)に決めた。 |

|

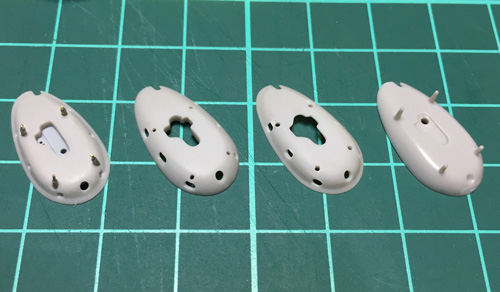

ラック取付ピンどめ用の穴は、左右で形状が違う。

右舷は丸、左舷が楕円形。 |